イタチの巣穴の特徴は?【直径10cm程度の穴】巣穴の場所や構造を把握し、効果的な駆除と再発防止を

【この記事に書かれてあること】

イタチの巣穴を見つけたら、どうすればいいのでしょうか?- イタチの巣穴は直径約10cmの円形

- トンネル状で奥に広がる特徴的な構造

- 木の根元や岩の隙間を好んで選ぶ

- 建物の基礎部分にも巣穴を作ることも

- 水源や食料が豊富な場所の近くを選ぶ傾向

- 砂撒きや反射光など安全な撃退法あり

イタチの巣穴は、直径約10cmの円形の穴が特徴です。

でも、それだけではありません。

トンネル状に奥へ広がる独特の構造や、巣穴周辺の環境にも注目すべきポイントがあるんです。

イタチの生態を知れば、効果的な対策が見えてきます。

この記事では、イタチの巣穴の特徴と、安全で効果的な撃退方法をご紹介します。

「うちの庭にある穴、もしかして...」と気になっている方は、ぜひ最後までお読みください。

【もくじ】

イタチの巣穴の特徴と見分け方

イタチの巣穴は「直径約10cm」の円形の穴!

イタチの巣穴は、直径約10cmの円形の穴が特徴です。この大きさは、イタチがすっぽり入れるちょうどいいサイズなんです。

「えっ、そんな小さな穴にイタチが入れるの?」と思った方もいるかもしれません。

でも、イタチの体は細長くて柔軟なので、驚くほど小さな隙間から入り込めるんです。

イタチの巣穴を見分けるポイントは、次の3つです。

- 円形の形状

- 直径約10cm

- 周囲がきれいに整っている

そのため、周りの土や草がきちんと処理されていることが多いんです。

「でも、他の動物の穴と間違えちゃわないかな?」という心配も大丈夫。

イタチの巣穴は、ネズミの穴よりも大きく、モグラの穴とは違って地上に開いています。

タヌキの巣穴と比べると、ぐっと小さいのが特徴です。

イタチの巣穴を見つけたら、すぐに塞がないようにしましょう。

中にイタチがいる可能性があるので、逆効果になっちゃうんです。

まずは、専門家に相談するのがおすすめです。

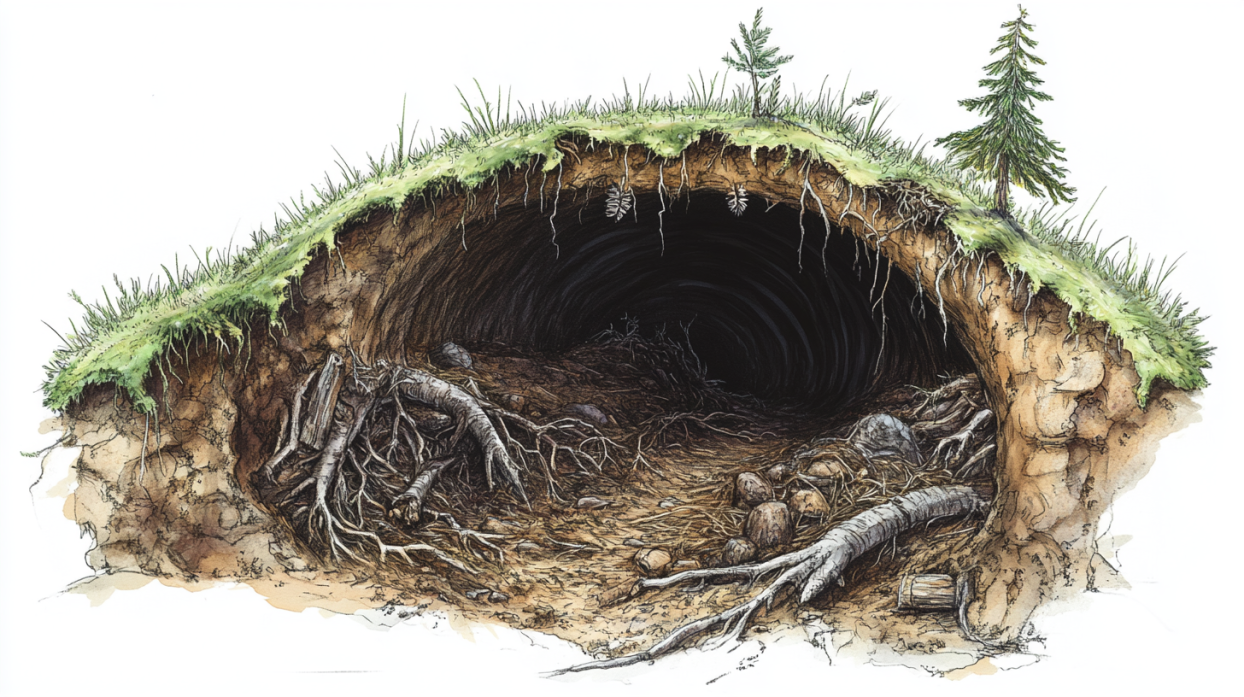

巣穴の形状は「トンネル状」で奥に広がる構造

イタチの巣穴は、入り口から奥に向かってトンネル状に広がる独特の構造をしています。この形状は、イタチの生活に適した快適な空間を作り出すんです。

巣穴の内部構造は、こんな感じです。

- 入り口:直径約10cmの円形

- 通路:奥に向かって少しずつ広がる

- 奥の空間:寝床や子育てのスペース

イタチにとって、この巣穴は安全な隠れ家であり、子育ての場所なんです。

トンネル状の構造には、いくつかの利点があります。

- 外敵から身を守りやすい

- 温度や湿度を一定に保ちやすい

- 子育てに適した環境を作れる

「イタチって、こんなに知恵があるんだ!」と感心してしまいますね。

巣穴の奥行きは、通常50cm〜1m程度。

でも、地形や土質によって変わることもあります。

固い岩盤があれば短めに、柔らかい土壌なら長めになることも。

イタチは、環境に合わせて上手に巣穴を作るんです。

巣穴の深さは「50cm〜1m」が一般的な範囲

イタチの巣穴の深さは、通常50cm〜1mの範囲です。この深さは、イタチの生活に適した快適な空間を確保するのにぴったりなんです。

「えっ、そんなに深いの?」と驚く方もいるかもしれません。

でも、この深さには重要な理由があるんです。

- 外敵から身を守る

- 温度変化を緩和する

- 子育てに適した環境を作る

例えば、

- 柔らかい土壌:より深く掘ることができる

- 岩盤が近い場所:浅めになりがち

- 木の根っこの多い場所:根っこを避けながら掘る

「イタチって、なんだかエンジニアみたい!」と思いませんか?

巣穴の内部は、入り口から奥に向かって少しずつ広がっていきます。

奥の部分は、寝床や子育てのスペースとして使われます。

ここでイタチは安心して休んだり、赤ちゃんの世話をしたりするんです。

深い巣穴は、イタチにとって安全で快適な住まい。

でも、私たち人間にとっては厄介な問題になることも。

家の基礎に近い場所に巣穴があると、建物に悪影響を与える可能性があるんです。

そのため、イタチの巣穴を見つけたら、適切な対策を取ることが大切です。

巣穴の周辺に「足跡や糞」が残されていることも

イタチの巣穴を見つけたら、周辺をよく観察してみましょう。足跡や糞が残されていることがあるんです。

これらの痕跡は、イタチの活動を知る重要な手がかりになります。

まず、足跡について見てみましょう。

イタチの足跡の特徴は次の通りです。

- 5本指の小さな爪痕

- 前足と後ろ足の大きさが異なる

- 歩幅は約10〜15cm

イタチの足跡を見つけたら、近くに巣穴がある可能性が高いんです。

次に、糞についても見てみましょう。

イタチの糞には、こんな特徴があります。

- 細長い形状(5〜8cm程度)

- ねじれたような形

- 毛や骨の欠片が混ざっていることも

でも、この糞を調べることで、イタチの食生活や健康状態がわかるんです。

巣穴の周辺には、イタチの毛が落ちていることもあります。

イタチの毛は細くて柔らかく、茶色や黒褐色をしています。

これらの痕跡を見つけたら、間違いなくイタチの生活圏内だと言えるでしょう。

でも、注意が必要です。

イタチの糞には寄生虫が含まれていることがあるので、直接触らないようにしましょう。

観察する時は、手袋を着用するなど、衛生面に気を付けることが大切です。

イタチの巣穴を放置すると「繁殖が進行」して要注意!

イタチの巣穴を見つけたら、すぐに対策を立てることが大切です。放置しておくと、繁殖が進んでどんどん個体数が増えちゃうんです。

「えっ、そんなに大変なの?」と思う人もいるかもしれません。

でも、イタチの繁殖力はなかなかのものなんです。

1回の出産で3〜6匹の子供を産み、年に2回出産することもあります。

つまり、1年で最大12匹も増える可能性があるんです!

放置すると、こんな問題が起きる可能性があります。

- 家屋への侵入が頻繁に

- 天井裏や壁の中で糞尿被害が拡大

- 悪臭や衛生問題が深刻化

- 電線やケーブルを噛み切る被害

- 食料品の汚染や盗難

特に衛生面の問題は深刻です。

イタチの糞尿には寄生虫やバクテリアが含まれていることがあり、人間の健康にも悪影響を与える可能性があるんです。

最悪の場合、大規模な修繕工事が必要になることも。

天井裏や壁の中の断熱材を交換したり、配線を修理したりと、かなりの出費になってしまいます。

でも、あわてて巣穴を塞いではダメですよ。

中にイタチがいる可能性があるので、かえって家の中に侵入させてしまう危険があります。

まずは専門家に相談するのがおすすめです。

早めの対策で、イタチとの共存を図りましょう。

イタチが好む巣穴の場所と環境

木の根元や「岩の隙間」がイタチのお気に入り

イタチは、木の根元や岩の隙間を巣穴の場所として特に好みます。これらの場所は、イタチにとって安全で快適な住みかとなるんです。

「えっ、そんな狭いところに住めるの?」と思った方もいるかもしれませんね。

でも、イタチにとってはぴったりなんです。

その理由を見てみましょう。

- 自然の屋根や壁になる

- 外敵から身を隠しやすい

- 温度や湿度が安定している

- 周囲の環境に溶け込みやすい

根っこが複雑に入り組んでいるので、巣穴を掘るのも簡単。

「まるで天然の迷路みたい!」とイタチは喜んでいるかもしれません。

岩の隙間も、イタチのお気に入り。

狭い隙間は、大きな動物が入れないので安全です。

しかも、岩は温度を保ちやすいので、夏は涼しく冬は暖かい。

「ここは天然のエアコン付きだね!」とイタチは満足しているでしょう。

こんな場所を見つけたら要注意。

イタチが近くにいる可能性が高いんです。

でも、すぐに巣穴をふさいではダメ。

中にイタチがいると、かえって家の中に逃げ込んでしまう危険があります。

まずは、専門家に相談するのがいいでしょう。

建物の基礎部分に巣穴を作ることも!侵入に注意

イタチは、建物の基礎部分にも巣穴を作ることがあります。これは、家主にとってはちょっと厄介な問題になりかねないんです。

「え?うちの家にもイタチが住み着いちゃうかも?」そう心配になった方もいるでしょう。

実は、イタチにとって建物の基礎部分は魅力的な場所なんです。

その理由を見てみましょう。

- 安定した温度と湿度

- 雨風をしのげる

- 人目につきにくい

- 近くに食べ物がある可能性が高い

「ここなら快適に暮らせそう!」とイタチは考えているかもしれません。

特に注意が必要なのは、次のような場所です。

- 床下の換気口周辺

- 基礎のひび割れや隙間

- 配管やケーブルの通り道

「うちの家、大丈夫かな?」と気になったら、定期的にチェックするのがおすすめです。

イタチが建物に侵入すると、断熱材を破壊したり、電線をかじったりする被害が出ることも。

さらに、糞尿による悪臭や衛生問題も心配です。

対策としては、小さな隙間もしっかりふさぐことが大切。

でも、すでにイタチが住み着いている可能性がある場合は、専門家に相談するのが賢明です。

「自分で追い出そう」とすると、かえって家の中に逃げ込んでしまう危険があるんです。

水源や「食料が豊富な場所」の近くを選ぶ傾向

イタチは、水源や食料が豊富な場所の近くに巣穴を作る傾向があります。これは、イタチの生存本能そのものなんです。

「イタチって、そんなに賢いの?」と思った方もいるかもしれませんね。

実は、イタチはとても賢い動物なんです。

巣穴の場所を選ぶ時も、しっかり考えているんですよ。

イタチが好む環境には、こんな特徴があります。

- 水辺や小川の近く

- 果樹園や畑の周辺

- 小動物が多い草むら

- 人家の近く(ゴミ置き場がある)

イタチも同じです。

「喉が渇いたらすぐ水が飲めるところがいいな」とイタチは考えているのかもしれません。

食料が豊富な場所も大事。

イタチは雑食性で、ネズミやカエル、昆虫、果物なども食べます。

「食べ物の種類が多いところなら、季節が変わっても困らないぞ」とイタチは計算しているんです。

人家の近くは、意外とイタチの好む環境。

ゴミ置き場には食べ物の残りかすがあったり、小動物が集まったりするからです。

「ここなら食事に困らなさそう!」とイタチは喜んでいるかも。

でも、こんな場所にイタチが住み着くと、人間との軋轢が生じることも。

果樹園や畑を荒らしたり、ゴミを漁ったりする被害が出る可能性があります。

対策としては、水たまりをなくしたり、ゴミの管理を徹底したりすることが効果的。

イタチにとって魅力的な環境をなくすことで、自然と遠ざかっていくんです。

人目につきにくい「隠れた場所」を好むイタチの習性

イタチは、人目につきにくい隠れた場所を好む習性があります。これは、イタチの身を守るための本能なんです。

「イタチってそんなに臆病なの?」と思った方もいるかもしれません。

でも、これは賢明な選択なんです。

イタチにとって、安全であることは何よりも大切ですからね。

イタチが好む隠れ場所には、こんな特徴があります。

- 茂みや低木の中

- 積まれた薪や材木の隙間

- 古い倉庫や物置の中

- 廃屋や使われていない建物

「ここなら誰にも見つからないぞ」とイタチは安心しているかもしれません。

特に注意が必要なのは、庭や物置周辺です。

次のような場所はイタチの格好の隠れ家になりやすいんです。

- 手入れされていない生け垣

- 積みっぱなしの資材や道具

- 放置された古い家具

定期的に庭の整理整頓をすることが、イタチ対策の一つになりますよ。

イタチが隠れ場所を見つけると、そこを拠点に活動範囲を広げていきます。

食べ物や水を求めて、徐々に人間の生活圏に近づいてくる可能性もあるんです。

対策としては、庭や物置をきれいに保つことが大切。

不要な物は処分し、積み上げたままの物は整理する。

そうすることで、イタチにとって魅力的な隠れ場所をなくすことができるんです。

でも、すでにイタチが住み着いている可能性がある場合は、むやみに動かさないように注意しましょう。

驚いたイタチが家の中に逃げ込む可能性があるからです。

そんな時は、専門家に相談するのが賢明です。

樹洞や屋根裏にも要注意!「高所の巣穴」の可能性

イタチは地上だけでなく、樹洞や屋根裏など高所にも巣穴を作ることがあります。これは、多くの人が見落としがちなポイントなんです。

「えっ、イタチって木に登れるの?」と驚いた方もいるでしょう。

実は、イタチは驚くほど運動能力が高い動物なんです。

木を登ったり、狭い隙間をすり抜けたりするのが得意なんですよ。

イタチが高所に巣穴を作る理由は、こんなところにあります。

- 地上の捕食者から安全

- 見晴らしが良く周囲を警戒しやすい

- 人間の目につきにくい

- 温かく乾燥した環境が得られる

- 古い大木の樹洞

- 家屋の軒下や破損した屋根

- 使われていない煙突

- 物置や倉庫の屋根裏

実は、屋根裏はイタチにとって理想的な住処になりうるんです。

暖かくて乾燥していて、しかも人目につきにくい。

イタチからすれば「ここは最高の隠れ家だ!」と喜んでいるかもしれません。

高所の巣穴は見つけにくいので、イタチの存在に気づくのが遅れがちです。

気づいた時には、すでに子育てを始めていることも。

そうなると、追い出すのも一苦労です。

対策としては、定期的に屋根や軒下をチェックすることが大切。

小さな隙間や破損も見逃さないようにしましょう。

木の樹洞を見つけたら、その周辺でイタチの活動がないか注意深く観察するのもいいでしょう。

もし高所でイタチの気配を感じたら、安易に自分で対処しようとするのは危険です。

高所作業には常に落下の危険が伴いますし、驚いたイタチに攻撃される可能性もあります。

そんな時は、迷わず専門家に相談することをおすすめします。

イタチの巣穴対策と安全な撃退方法

巣穴の周りに「砂を撒いて」足跡をチェック!

イタチの巣穴対策の第一歩は、砂を撒いて足跡をチェックすることです。これは簡単かつ効果的な方法なんです。

「えっ、砂を撒くだけ?」と思った方もいるかもしれませんね。

でも、これがとても役立つんです。

やり方はこんな感じです。

- 細かい砂を用意する

- 巣穴の周りに薄く広げる

- 翌朝、足跡の有無を確認する

「ここを通ったんだな」とイタチの行動パターンが見えてきます。

足跡が見つかったら、次はどうする?

ここがポイントです。

- 足跡の向きを確認

- 足跡の数や大きさをチェック

- 他の動物の足跡と区別

まるで子供の手形みたいですよね。

これを覚えておくと、他の動物と間違えずに済みます。

「でも、毎日砂を撒くのは大変そう...」と思った方、ご心配なく!

週に2〜3回程度で十分です。

それでもイタチの出入りは把握できますよ。

この方法は安全で自然にもやさしい。

イタチを傷つけることなく、その行動を知ることができるんです。

これで対策の第一歩を踏み出せますよ。

「ペットボトルの反射光」でイタチを威嚇する方法

ペットボトルの反射光を使ってイタチを追い払う方法があります。これは、身近な材料で簡単にできる効果的な対策なんです。

「ペットボトル?本当に効くの?」と思った方もいるでしょう。

でも、意外と強力なんです。

やり方を見てみましょう。

- 透明なペットボトルを用意

- 水を半分ほど入れる

- 巣穴の近くの日当たりの良い場所に置く

簡単でしょう?

この方法が効果的な理由は、イタチの習性にあります。

- イタチは光の反射に敏感

- 突然の光の動きに警戒心を抱く

- 不快に感じて近づかなくなる

それが風で揺れると、まるで動く光のよう。

「うわっ、なんだこれ!」とイタチは驚いて逃げちゃうんです。

注意点もあります。

- 定期的に水を入れ替える

- 夜は効果が薄いので、他の対策と併用

- 近所の人に誤解されないよう説明しておく

でも、イタチ対策だと説明すれば、きっと理解してもらえますよ。

この方法は、イタチにも環境にも優しい。

薬品を使わないので安心です。

ペットボトルのリサイクルにもなりますしね。

一石二鳥というわけです。

使用済みの猫砂で「天敵の匂い」を演出!

使用済みの猫砂を利用して、イタチを寄せ付けない方法があります。これは、イタチの天敵である猫の匂いを利用した賢い対策なんです。

「えっ、使用済みの猫砂?」と驚いた方もいるでしょう。

でも、これがとても効果的なんです。

なぜかというと、イタチは猫を天敵と認識しているから。

具体的なやり方はこんな感じです。

- 使用済みの猫砂を少量用意

- 巣穴の周りや侵入経路に薄く撒く

- 雨で流れないよう、屋根のある場所に置く

「ここは猫のテリトリーだ!」とイタチに思わせるわけです。

効果を高めるコツがあります。

- 定期的に新しい猫砂と交換する

- 複数の場所に配置する

- 他の対策方法と組み合わせる

ペットショップやホームセンターで使用済みの猫砂を分けてもらえることもあります。

「イタチ対策なんです」と説明すれば、協力してくれるお店もあるんです。

注意点もあります。

強い匂いが苦手な方は、使用時にマスクを着用しましょう。

また、子供やペットが触らないよう、配置場所には気を付けてくださいね。

この方法は、化学物質を使わない自然な対策。

イタチにストレスを与えすぎず、ただ近づきにくくするだけなんです。

環境にも優しいし、イタチにも優しい。

そんな方法なんです。

ニンニクや唐辛子の「強い匂い」で寄せ付けない工夫

ニンニクや唐辛子の強い匂いを利用して、イタチを寄せ付けない方法があります。これらの香辛料は、イタチの敏感な嗅覚を刺激して、近づくのを躊躇させるんです。

「え、台所にあるあのニンニク?」そう思った方もいるでしょう。

その通りです。

身近な食材で、イタチ対策ができちゃうんです。

具体的なやり方を見てみましょう。

- ニンニクをすりおろす、または唐辛子を粉末にする

- 水で薄めて、スプレーボトルに入れる

- 巣穴の周りや侵入経路に吹きかける

- イタチは匂いに敏感

- 強い刺激臭を不快に感じる

- 危険を感じて近づかなくなる

でも、人間にはそれほど強く感じない程度の濃度で十分効果があります。

イタチの鼻は、私たちの何倍も敏感なんです。

効果を高めるコツもあります。

- 定期的に吹きかけ直す(特に雨の後)

- ニンニクと唐辛子を混ぜて使う

- 他の対策方法と組み合わせる

化学物質を使わないので、環境にも優しいんです。

しかも、家庭にある材料で簡単に作れる。

「今すぐにでもできそう!」という感じですよね。

ただし、使用する際は注意も必要です。

目に入らないよう気を付けましょう。

また、ペットや小さな子供がいる家庭では、舐めたり触ったりしないよう配置場所に注意が必要です。

この方法で、イタチを傷つけることなく、ただ寄り付きにくくするだけ。

イタチにとっても、私たちにとっても、優しい対策方法なんです。

「風車やソーラーライト」で安全にイタチを追い払う

風車やソーラーライトを使って、イタチを安全に追い払う方法があります。これらの装置は、イタチの警戒心を刺激して、近づくのを躊躇させるんです。

「えっ、庭の飾りでイタチ対策?」と思った方もいるでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

なぜなら、イタチは動くものや突然の光に敏感だからです。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 風車を巣穴の近くに立てる

- ソーラーライトを侵入経路に配置する

- 複数の装置を組み合わせて使う

- 予期せぬ動きに警戒心を抱く

- 突然の光に驚いて逃げる

- 不安定な環境を避ける傾向がある

「うわっ、なんだこれ!」とイタチは思うわけです。

そして、その場所を避けるようになるんです。

効果を高めるコツもあります。

- 定期的に位置を変える

- 動きや光のパターンが変わる製品を選ぶ

- 他の対策方法と組み合わせる

「イタチ対策しながら、庭も素敵に演出できちゃう!」という感じですよね。

一石二鳥というわけです。

ただし、注意点もあります。

近所の方に迷惑がかからないよう、光の向きや強さには気を付けましょう。

また、強風の日は風車を倒すなど、安全面にも注意が必要です。

この方法は、イタチを傷つけることなく追い払えます。

化学物質も使わないので、環境にも優しい。

イタチにとっても、私たちにとっても、安全で効果的な対策方法なんです。